Kalangan pekerja media meragukan itikad pemerintah di balik usul RUU Cipta Lapangan Kerja yang draftnya sudah dikirimkan ke DPR RI hari Jumat kemarin (14/2). Draft RUU ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk kembali mengatur kehidupan pers nasional seperti di era Orde Baru yang berpotensi membungkam kebebasan pers, mematikan demokrasi, dan menciptakan pemerintahan otoritarian.

Kalangan pekerja media meragukan itikad pemerintah di balik usul RUU Cipta Lapangan Kerja yang draftnya sudah dikirimkan ke DPR RI hari Jumat kemarin (14/2). Draft RUU ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk kembali mengatur kehidupan pers nasional seperti di era Orde Baru yang berpotensi membungkam kebebasan pers, mematikan demokrasi, dan menciptakan pemerintahan otoritarian.

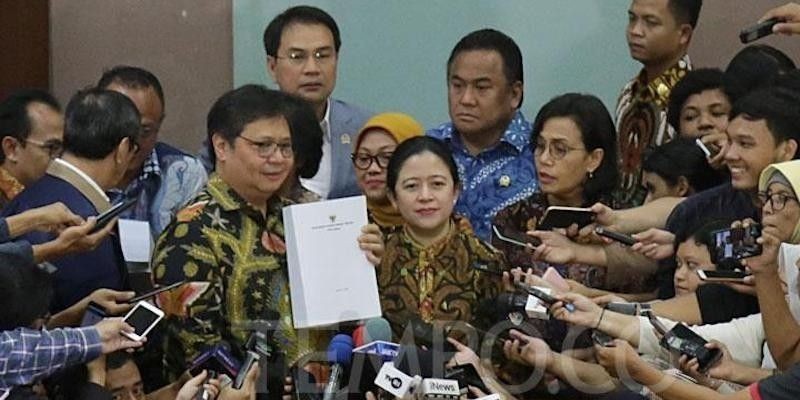

RUU Cipta Lapangan Kerja adalah bagian dari konsep Omnibus Law yang dikerjakan untuk menghilangkan hambatan terhadap iklim usaha. Pemerintah mengharapkan RUU ini selesai dibahas DPR RI dalam waktu 100 hari.

Setidaknya ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang sedang digodok dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Selain mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi dua pasal dalam UU 40/1999 tentang Pers yang terkait dengan penanaman modal dan sanksi pidana.

Di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja disebutkan bahwa bunyi Pasal 11 diubah menjadi, "Pemerintah Pusat Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal."

Sementara dalam Pasal 18 wartawan dan perusahaan pers diancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 2 miliar bila dinilai sengaja melakukan tindakan yang berakibat pada terhambatnya atau terhalanginya investasi.

Di ayat ketiga Pasal 18 itu juga disebutkan bahwa perusahaan perusahaan pers dapat dikenai sanksi administratif.

Kalangan pekerja media yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan LBH Pers dalam keterangan bersama menyatakan di balik RUU Cipta Lapangan Kerja itu ada indikasi pemerintah ingin campur tangan lagi dalam kehidupan pers.

“Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cilaka yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12,” tulis pernyataan bersama itu.

Pasal 9 UU 40/1999 memuat ketentuan soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Sementara Pasal 12 UU 40/1999 mengatur soal perusahaan pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

Pekerja media mengingatkan bahwa UU 40/1999 tentang Pers yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini disusun dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya.

“Semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers. Campur tangan itu ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua secara ex-officio, dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui. Instrumen-instrumen itulah yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers,” jelas pernyataan itu lagi.

Juga disebutkan bahwa UU 40/1999 memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk pemerintah Orde Baru yang mengekang pers.

Semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan pembredelan, Dewan Pers yang dibentuk oleh komunitas pers dan tanpa ada wakil dari pemerintah seperti masa Orde Baru.

UU 40/1999 juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan lebih operasional dari undang-undang itu.

Artinya, kewenangan untuk mengimplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya.

Di dalam pernyataan bersama itu juga disebutkan bahwa usul sanksi administratif di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers.

“Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers. Kami meminta revisi pasal ini dicabut,” tulis pernyataan bersama itu lagi.

Kalangan pekerja media juga menolak usul kenaikan sanksi dari Rp 500 juta dalam UU 40/1999 menjadi Rp 2 miliar dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers. Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut,” tulis pernyataan itu.

Kalangan pekerja media juga menuntut konsistensi pemerintah dalam menerapkan UU Pers. Mereka menilai UU tersebut masih memadai dalam melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten.

Pada bagian lain kalangan perkerja pers mempertanyakan inkonsistensi yang kerap diperlakukan misalnya terhadap pelaku kekerasan terhadap pekerja pers yang kerap diberikan hukuman berdasarkan KUHP.

“Selama ini, tindakan orang yang dinilai melanggar dua ayat itu antara lain berupa kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya. Tindakan itu dikategorikan sebagai melanggar pasal 4 ayat 3 UU Pers, tapi juga masuk kategori pidana dalam KUHP. Selama ini para pelaku kekerasan terhadap wartawan itu lebih sering dijerat dengan KUHP, yang hukumannya lebih ringan,” jelas pernyataan itu lagi.

Kalangan pekerja media menangkap kesan pemerintah seperti menjalankan politik “lips service”, pencitraan, untuk mengesankan melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini.

“Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers,” demikian pernyataan bersama itu.